王艳霏,历史学2201班组织委员,曾获校级优秀学生干部,校级优秀个人、校级优秀共青团员。2024年荣获第十三届湖北省普通高校师范专业大学生教学技能竞赛三等奖。

在第十三届湖北省普通高校师范专业大学生教学技能竞赛中,我以高中历史统编版《中外历史纲要(下)》第六课《全球航路的开辟》为授课内容,最终收获三等奖。这份荣誉不只是对我这段备赛、参赛付出的肯定,更像一面透亮的镜子,让我清楚看到自己在师范技能上的成长,也照见了待改进的不足。

一、对“师范”的认知:从“片面理解”到“读懂本质”

从前我对“师范”的理解停留在“会讲课、懂知识”,但备赛过程彻底打破了这种片面认知。我明白了“师范生不是‘知识搬运工’”,最初备赛只想着“把知识点讲完”,但在指导老师和一线教师的点拨下才醒悟——师范的核心是“以学生为中心”,不是自己讲得顺畅,而是要琢磨“学生能不能听懂、愿不愿参与”,哪怕是简单的知识点,也要站在学生视角设计表达和互动方式。我还读懂了“好课是‘磨’出来的”,之前觉得“教案写全、课件做好就够了”,但孙浩老师陪着我逐字抠教案细节、逐页改课件设计,小到一个提问的表述、一个环节的时长,都要反复斟酌“是否实用、是否贴合教学场景”,这让我懂得“师范技能”不是“走个过场”,而是需要沉下心打磨每一个细节的“真功夫”。

二、师范核心能力:从“零散薄弱”到“系统实用”

备赛过程更像一场“实战训练”,让我原本零散的师范能力,变得系统、实用,真正能应对教学场景中的实际问题。在教学设计上,我从“只重内容完整”转向“兼顾实用与适配”,之前写教案、做课件只关心“有没有漏掉知识点”,备赛时却学会了“取舍”和“优化”——比如教案里要设计有价值的提问、避免无效问答,课件要简洁直观、不堆砌文字、突出重点,不再追求“面面俱到”,而是追求“精准适配教学需求”。课堂应变与把控能力也有了明显提升,录课和模拟授课时,我遇到过卡壳等情况,一开始会慌神,但慢慢学会了用“先引导学生看材料”“换个简单问题过渡”等方式自然衔接,不再被突发状况打乱节奏,初步具备了课堂把控和灵活应变的能力。就连反思总结能力也变了,赛前我只在意“能不能获奖”,赛后却能沉下心复盘,主动分析“哪个环节没做好、为什么没做好、下次怎么改进”,比如思考“某个互动环节学生参与度低,是不是因为任务不明确”,这种“从实践中找问题、从反思中攒经验”的能力,比单纯拿奖更有价值。

三、心态与协作格局:从“独自努力”到“借力同行”

这段经历还让我跳出了“独自努力”的局限,感受到了协作的温暖,也培养了更成熟的心态。我学会了“借力”,不再闭门造车,而是主动倾听身边人的建议——指导老师孙浩帮我纠正细节漏洞,一线教师用实际教学经验帮我避开弯路,这些“外力”让我少走了很多错路,也让我明白“师范生成长不是孤军奋战,敢于请教、善于吸收建议,才能更快进步”。我还懂得了“感恩与共情”,录课到深夜11点,同学们哪怕疲惫也坚持配合模拟互动,在我紧张时小声打气,这种陪伴让我真切体会到“同行人的温暖”。同时,这也让我更能共情未来的教学场景——就像同学们包容我的紧张一样,未来面对学生时,我也要有耐心包容他们的“不熟练”,用鼓励代替苛责。

四、竞赛收获的核心:超越荣誉的成长指引

赛后,我认真复盘了这次师范生技能比赛的全过程,清晰地看到自己在多个方面确实存在不足。最明显的是教学挖掘得不够深入,对授课内容的理解大多停留在基础层面——既没有顺着学生的认知规律往深处延伸,也没能把知识点背后的逻辑、与实际教学场景的关联讲透;同时,教学设计也显得有些简单,无论是内容安排还是互动环节,都只满足了“完整”的基本要求,却没充分考虑如何让设计更适配课堂实际、更能调动学生参与,最终因为这些不足,整体教学效果没能达到预期,只拿到了三等奖。

但也正是这场只拿到三等奖的竞赛,让我收获了远比证书更重要的东西:它让我从“模糊知道师范是什么”,真正转变为“清晰知道该怎么做一名合格的师范生”;让我那些原本零散的师范技能,沉淀成了“能应对实际教学问题的实用能力”;更让我真切体会到,成长既需要沉下心打磨教学细节的耐心,也需要学会倾听指导、借力同行的智慧。这些藏在荣誉背后的感悟,比任何证书都珍贵,会一直指引我往后的师范学习和教学实践。

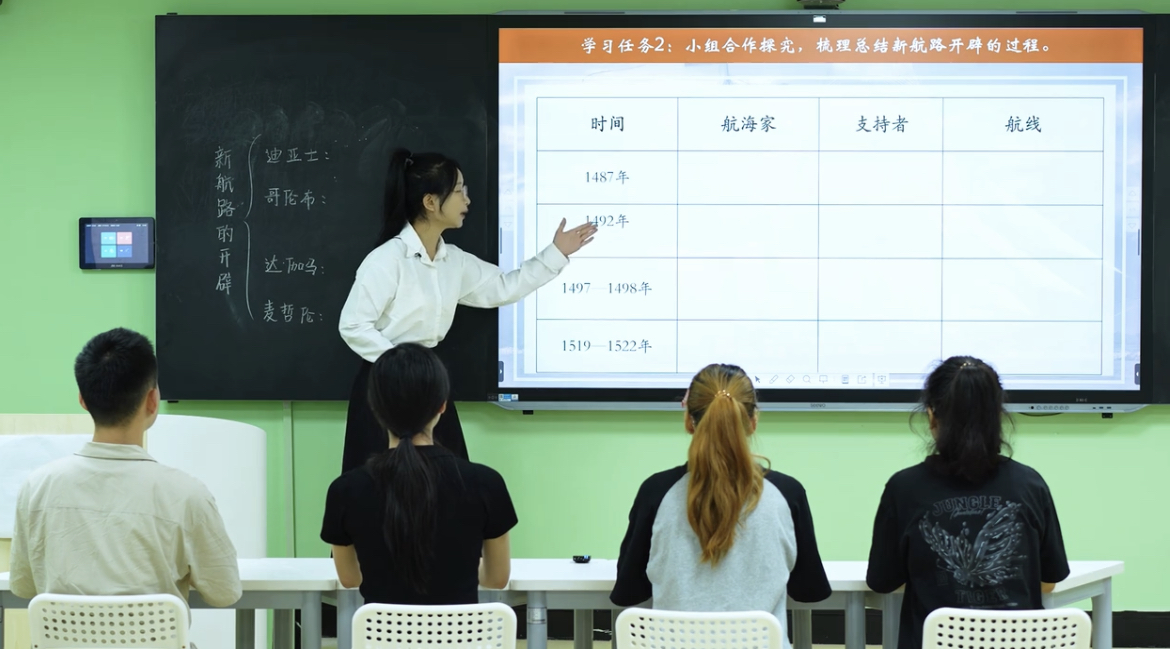

图为李卫老师来校指导王艳霏同学试讲和说课